Wir sind für Sie da!

Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

Sie können uns telefonisch unter folgender Nummer erreichen:

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Da die Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren konsequent verbessert wurden, gilt inzwischen: Wenn der Brustkrebs früh erkannt wird, kann er in vielen Fällen geheilt werden. Daher sollten Frauen auf Brustkrebs-Symptome achten und alle Möglichkeiten der Früherkennung nutzen.

Brustkrebs (Fachbegriff Mammakarzinom) ist eine bösartige Krebserkrankung des Brustgewebes und bei Frauen die häufigste Krebserkrankung: Etwa eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Meist sind Frauen nach den Wechseljahren von Brustkrebs betroffen. Wenn Brustkrebs frühzeitig entdeckt wird, kann er in vielen Fällen geheilt werden. Bei Frauen ab 50 Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Früherkennungsuntersuchungen. Frauen jeden Alters sollten jedoch die Brustkrebs-Symptome (s.u.) kennen und darauf achten, um eine mögliche Erkrankung früh zu erkennen. Auch Männer können an Brustkrebs erkranken, allerdings ist die Erkrankung deutlich seltener, als bei Frauen.

Nicht jede Veränderung in der Brust wird von Krebs hervorgerufen. Verhärtungen, Schwellungen oder Knoten haben häufig harmlose Ursachen. Falls man eine solche Veränderung im Brustgewebe ertastet, sollte ein Arzt oder eine Ärztin dennoch schnellstmöglich abklären, ob es sich um eine gutartige Veränderung oder um Symptome von Brustkrebs handelt.

Rund 70.000 Frauen erhalten in Deutschland im Jahr die Diagnose „Mammakarzinom“. Auf die deutsche Gesamtbevölkerung bezogen bedeutet das, dass etwa 113 von 100.000 Frauen im Jahr an Brustkrebs erkranken. Bei einer von acht Frauen entwickelt sich im Laufe ihres Lebens ein Mammakarzinom. Das mittlere Erkrankungsalter an Brustkrebs liegt bei Frauen bei 64 Jahren, aber fast drei von zehn Betroffenen sind bei der Diagnosestellung jünger als 55 Jahre.

In Deutschland erkranken pro Jahr zwischen 600 und 700 Männer an Brustkrebs. Das entspricht einer Erkrankungsrate von ca. einem von 100.000 Männern. Das mittlere Erkrankungsalter ist bei Männern höher als bei Frauen. Es liegt bei 71 Jahren. Da es bei Männern keine Früherkennungsprogramme für Brustkrebs gibt, wird die Erkrankung in der Regel später erkannt als bei Frauen.

Veränderungen im Brustgewebe können völlig harmlos aber auch Vorstufen von Brustkrebs (Präkanzerosen) sein. Dank moderner Untersuchungsverfahren kann man diese Vorstufen häufig an kleinen Kalkablagerungen gut erkennen. Es ist wichtig zu wissen, dass sich diese Vorstufen nicht zwangsläufig zu Brustkrebs entwickeln. Ob und wie diese Vorstufen behandelt werden, ist von der Art der Veränderung und dem persönlichen Brustkrebsrisiko der Patientin abhängig. Das Vorgehen muss immer im Einzelfall entschieden werden.

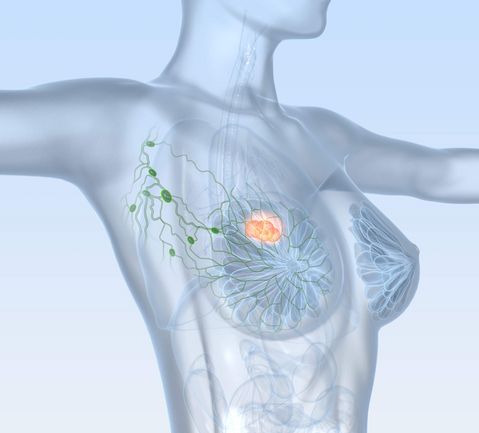

Brustkrebs wird nach Entstehungsort und Stadium der Erkrankung unterteilt. In 70 bis 80 Prozent geht der Brustkrebs von den Milchgängen aus. Man spricht in diesen Fällen von einem duktalen Mammakarzinom. Bei einem lobulären Mammakarzinom hat der Brustkrebs seinen Ursprung in den Milchdrüsen. Ein lobuläres Mammakarzinom findet man in 10 bis 15 Prozent der Brustkrebsfälle vor.

Die Stadien des Brustkrebses zeigen auf, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Die Internationale Vereinigung gegen den Krebs (Union internationale contre le cancer / UICC) unterteilt hierzu die Patient*innen in neun Gruppen und definiert vier Stadien. Die Einteilung erfolgt dabei nach der Größe des Tumors (Abkürzung T), Beteiligung von Lymphknoten (N) und dem Vorhandensein von Fernmetastasen (M).

In den Anfangsstadien ist Brustkrebs meist gut heilbar. Je höher das Stadium des Brustkrebses ist, desto mehr nehmen die Chancen auf Heilung ab.

Die Forschung entdeckt immer mehr Unterschiede zwischen den verschiedenen Brustkrebsarten. Diese Merkmale sind häufig unsichtbar und können nur durch spezielle Untersuchungen festgestellt werden. Sie können jedoch entscheidend für die Therapie der Erkrankung sein. Beispielsweise gibt es Brustkrebsarten, die unter dem Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen wachsen. Mithilfe von Medikamenten, die diese Wirkung des Östrogens blockieren, können diese Formen des Brustkrebses sehr gut behandelt werden. Andere Brustkrebsarten weisen andere spezifische Angriffspunkte auf molekularer Ebene auf, die mit sogenannten zielgerichteten Therapien oder Immuntherapien (s.u. Therapien) behandelt werden können.

Der inflammatorische Brustkrebs ist eine seltene, aber aggressive Form des Mammakarzinoms.

Inflammatorisch bedeutet entzündlich. Der inflammatorische Brustkrebs wird jedoch nicht von einer normalen Entzündung ausgelöst - diese wird ja durch die körpereigene Abwehr in Gang gesetzt, um Krankheitserreger zu bekämpfen. Im Verlauf des inflammatorischen Geschehens kommt es zu Rötung, Schwellung, Überwärmung und zu Schmerzen im betroffenen Gewebe.

Genau solche Entzündungssymptome treten auch beim inflammatorischen Brustkrebs auf. Aber beim inflammatorischen Brustkrebs werden die Entzündungssymptome von Krebszellen in den Lymphgefäßen der Brusthaut hervorgerufen. Er entsteht bei ein bis fünf Prozent aller neu diagnostizierten Patientinnen mit Mammakarzinom.

Es ist sehr wichtig, einen inflammatorischen Brustkrebs von einer Brustentzündung diagnostisch zu unterscheiden, denn der inflammatorische Brustkrebs kann sich unter einer normalen antientzündlichen Therapie verschlimmern.

Ein Mammakarzinom entsteht wie andere Krebsarten auch, durch die Entartung normaler Körperzellen. Unter Entartung versteht man Veränderungen des Erbguts der Zellen, die dazu führen, dass eine Körperzelle ihre Funktion und spezifische Struktur verliert und sich dafür „ungebremst“ vermehren kann: eine Krebszelle ist geboren. Ihre Vermehrung führt zum Wachstum von Krebs. Wie es genau zur Entartung der Zellen kommt, weiß man in der Regel nicht. Aber man kennt verschiedene Faktoren, die das Risiko für eine Entartung von Zellen erhöhen. Bei Brustkrebs handelt es sich vor allem um folgende Risikofaktoren:

Darüber hinaus ist das Risiko für Brustkrebs bei Kinderlosigkeit, der Geburt des ersten Kindes nach dem 32. Lebensjahr, Einsetzen der Regelblutung vor dem 11. Lebensjahr, Einritt der Wechseljahre nach dem 54. Lebensjahr geringfügig erhöht.

Brustkrebs kann verschiedene Veränderungen und Symptome verursachen. Bei diesen Brustkrebs-Symptomen sollten Sie sich umgehend von einem Arzt oder einer Ärztin untersuchen lassen:

Viele Frauen sind zutiefst beunruhigt, wenn sie bei der Selbstuntersuchung Veränderungen des Brustgewebes bemerken oder solche Veränderungen des Brustgewebes im Rahmen der Früherkennungsuntersuchungen entdeckt werden. Die Veränderung sagt aber noch nicht aus, ob es sich wirklich um ein Mammakarzinom handelt. Darüber können nur weiterführende Untersuchungen Aufschluss geben. Bei einem Verdacht auf Brustkrebs werden je nach Fall folgende weiterführende Untersuchungen durchgeführt:

Wenn der Verdacht auf Brustkrebs bestätigt ist, werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen um welche Art des Mammakarzinoms es sich handelt, in welchem Stadium sich der Brustkrebs befindet und welche Therapie sich am besten eignet.

Bei der Therapie eines Mammakarzinoms unterscheidet man eine kurative und palliative Therapie. Die kurative Therapie hat die Heilung der Patientin oder des Patienten zum Ziel. Um die oder den Betroffene(n) zu heilen, werden, wenn nötig, auch belastende Behandlungen eingesetzt. Wenn keine realistische Aussicht auf Heilung besteht, wird in der Regel eine palliative Therapie empfohlen. Die palliative Therapie soll die Lebenserwartung und die Lebensqualität von Patient*innen mit Brustkrebs verbessern und ist daher schonender als eine intensive kurative Therapie.

Die Behandlungsstrategie von Brustkrebs hängt vor allem davon ab, in welchem Stadium sich das Mammakarzinom zum Zeitpunkt der Diagnose befindet. Dank der Früherkennungsuntersuchungen wird Brustkrebs heutzutage häufig in einem Stadium mit guten Heilungsaussichten entdeckt, sodass bei den meisten Patientinnen eine kurative Therapie empfohlen wird. Für die Wahl der Therapieverfahren müssen aber auch die Lage des Tumors und besondere Eigenschaften der Krebszellen beachtet werden. Das Alter, der allgemeine Gesundheitszustand und Vorerkrankungen der Patientin oder des Patienten müssen ebenfalls bei der Therapiestrategie berücksichtigt werden.

Alle Brustkrebs-Therapien können Nebenwirkungen verursachen und mit Risiken behaftet sein. Bei der Auswahl und der Kombination der Verfahren müssen im Einzelfall daher immer Risiken und Nutzen gegeneinander abgewogen werden.

Die Nachsorge nach der akut-medizinischen Behandlung gehört zur Therapie des Brustkrebses dazu. Brustkrebs wird heutzutage oftmals als chronische Krankheit betrachtet, denn trotz erfolgreicher Therapie kann man nicht ausschließen, dass sich in den kommenden Jahren erneut ein Mammakarzinom (Rezidiv) entwickelt. Um einen solchen Rückfall früh zu erkennen, wird den empfohlen, regelmäßige Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen. Einige Betroffene müssen sich weiterhin behandeln lassen und/oder Medikamente einnehmen.

Die Krankheit „Brustkrebs“ aber auch manche Therapien haben erhebliche Folgen für den Körper und die Psyche der Betroffenen. In der Phase der Akut-Therapie nehmen die Patient*innen diese Folgen häufig kaum wahr, weil die aktuellen Ereignisse und Herausforderungen sie zu sehr in Anspruch nehmen. Erst nach Abschluss der akut-medizinischen Therapie werden sich viele Betroffene bewusst, wie sehr Erkrankung und Behandlungen sie belastet haben.

Mögliche Folgen einer Brustkrebserkrankungen und der onkologischen Akuttherapie:

In vielen Fällen kann eine Anschlussrehabilitation (AHB) und Rehabilitation bei Brustkrebs in einer entsprechenden Fachklinik die Genesung der Patient*innen unterstützen, bei der Bewältigung der psychischen und physischen Krankheitsfolgen helfen, die Erholung beschleunigen und den Betroffenen den Weg zurück in ihren Alltag erleichtern.

Das Angebot der Fachkliniken, die eine Rehabilitation nach Brustkrebs anbieten, kann sich unterscheiden. Die meisten bieten jedoch folgendes an:

Eine medizinische Rehabilitation hilft den meisten Patient*innen enorm dabei, zu Kräften zu kommen und wieder in den Alltag einzusteigen. Um alle Folgen der Erkrankung und der Therapien zu überwinden ist die Reha schlicht zu kurz. Sie kann Patient*innen aber wertvolle Anregungen dafür geben, wie mit der Erkrankung und ihren Folgen in Eigenregie umgehen können und so ihre persönliche Lebensqualität trotz Brustkrebs entscheidend verbessern.

Brustkrebs ist zwar die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, aber nicht die gefährlichste. Dank der Früherkennungsprogramme werden viele Fälle von Brustkrebs in einem Stadium erkannt, in dem der Brustkrebs gut heilbar ist. Aufgrund der Früherkennung und Fortschritten bei den Therapien ist die Sterberate seit Jahrzehnten kontinuierlich rückläufig. Rund 87 Prozent aller Frauen mit Brustkrebs sind 5 Jahre nach der Diagnose am Leben.

Zur Vorbeugung von Brustkrebs gilt es vor allem, die typischen Risikofaktoren für Krebserkrankungen zu vermeiden: Hierzu gehören Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, eine ungesunde, insbesondere eine zu fettreiche Ernährung und Bewegungsmangel (s. oben). Viele der Tipps für Patient*innen mit Brustkrebs (s.o.) helfen Ihnen auch bei der Vorbeugung der Erkrankung. Aber auch die gesündeste Lebensweise kann eine Erkrankung an Brustkrebs nicht zu hundert Prozent verhindern. Daher ist die Früherkennung eines Brustkrebses so wichtig.

Je eher ein Brustkrebs erkannt wird, desto besser stehen seine Chancen auf Heilung, daher bietet Ihnen Ihre Gynäkologin oder Ihr Gynäkologe Früherkennungsuntersuchungen an. Wenn nahe Angehörige bereits jung an einem Mammakarzinom erkrankt sind oder Brustkrebs vermehrt in Ihrer Familie auftritt, können Sie sich beraten lassen, ob eine genetische Untersuchung für Sie sinnvoll ist und/oder in Frage kommt. Ab einem gewissen Alter und/oder bei erblicher Vorbelastung werden außerdem Mammographie-Untersuchungen in regelmäßigen Abständen empfohlen. Die Kosten für Früherkennungsuntersuchungen übernimmt die Krankenkasse. Neben den regelmäßigen ärztlichen Früherkennungsuntersuchungen trägt die monatliche Selbstuntersuchung dazu bei, einen Brustkrebs früh zu entdecken.

Welche Rolle spielen Stress oder psychische Belastungen bei der Entstehung von Brustkrebs?

Viele Betroffene stellen sich diese Frage, die Antwort ist nicht einfach. Das Zusammenspiel zwischen Körper und Seele ist komplex und noch nicht gänzlich erforscht. Gut wissenschaftlich belegt ist heutzutage, dass (lange anhaltender) Stress ein Gesundheitsrisiko darstellt – zum Beispiel für die Entstehung von Herz-/Kreislauferkrankungen. Für den Zusammenhang zwischen Stress und Krebs gibt es bislang aber keine eindeutige Antwort: Studien kommen hier zu widersprüchlichen Ergebnissen. Ziemlich sicher kann man sagen, dass Stress vermutlich nicht der Hauptfaktor in der Krebsentstehung ist, sondern dass andere Ursachen hier eine wesentlich größere Rolle spielen. Ganz von der Hand weisen lässt sich ein Zusammenhang aber auch nicht.

Letztlich sind bei einer Krebserkrankung aber alle Aspekte des menschlichen Lebens auf die eine oder andere Weise beteiligt und betroffen: körperliche und seelische Faktoren, aber auch die äußeren Umstände und sozialen Beziehungen spielen eine Rolle und müssen in einer umfassenden Behandlung beachtet werden.

Wie kann mir eine rehabilitative Therapie nach der akutmedizinischen Behandlung helfen?

Eine Krebsdiagnose ist – oft im wahrsten Sinne – ein einschneidendes Erlebnis mit möglichen Auswirkungen für Körper, Geist und Seele. In der akuten Behandlungsphase bleibt oft keine Zeit, sich darüber ausreichend Gedanken zu machen: da muss man einfach funktionieren!

Die onkologische Rehabilitation bietet erprobte Konzepte zur Behandlung der krebs- und therapiebedingten Gesundheitsstörungen – und sie bietet den Raum, sich gedanklich neu zu „sortieren“, die Krankheit zu verarbeiten, um wieder im Alltag durchzustarten!

Ein gesunder Lebensstil kann das Rezidivrisiko (Risiko von Rückfällen) verringern und das körperliche und seelische Wohlbefinden verbessern. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, Bewegung und möglichst wenig Alkohol. Raucher*innen sollten das Rauchen aufgeben. Wenn dies schwerfällt, kann Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt mit besonderen Programmen helfen. Fragen Sie in Ihrer Hausarztpraxis danach.

Die Erkrankung an Brustkrebs kann eine tiefe psychologische Krise bei den Patient*innen verursachen. Scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Neben Psycholog*innen, gibt es auch gemeinnützige Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die Sie bei der Bewältigung dieser Krise unterstützen.

Eine gesunde Ernährung besteht vor allem aus viel frischem Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und wertvollen pflanzlichen Ölen. Mageres Fleisch, vor allem Geflügel, Eier, Milchprodukte und Fisch in Maßen ergänzen die frischen Mahlzeiten. Tierische Fette, hochverarbeitete Fertigprodukte sowie Salz und Zucker sollten eher sparsam verwendet werden. Wenn Sie sich bislang anders ernährt haben, kann die Umstellung auf eine gesunde Küche anfangs eine Herausforderung sein. Am besten gehen Sie die Sache spielerisch mit Neugier und Experimentierfreude an. Hier ein paar Tipps: